近日,教育部等部门联合印发了《关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见》,标志着我国高校高水平运动队招生制度迎来重大变革。新政以提高文化成绩要求、强化体育专项测试、规范招生程序为核心,旨在推动学生运动员文化素质和专业技能双优发展。这一政策甫一发布,立即引发社会各界的广泛关注与热议。

新政最显著的变化是大幅提高了文化课成绩门槛。根据规定,2024年起,只有获得国家一级运动员及以上技术等级称号者方可报考高水平运动队;2027年起,除一级运动员资格外,考生文化课成绩需达到生源省份普通类专业批次录取最低控制分数线。这一调整彻底改变了以往运动员"重体育轻文化"的倾向,促使运动员必须兼顾学业与训练。

同时,新政对体育单招培养模式也提出了更高要求。高校需建立健全文化课程与体育训练并重的培养体系,确保运动员学生完成规定的学习任务。在专业测试环节,将全面实行全国统考,由体育总局组织专家制定测试标准和办法,确保选拔过程的公平性和科学性。

这一系列改革引发了多方讨论。支持者认为,提高文化门槛有助于培养全面发展的体育人才,避免"四肢发达、头脑简单"的刻板印象,为运动员退役后的职业发展奠定基础。体育教育专家李教授表示:"新政将促使中小学阶段就加强运动员的文化教育,形成体教融合的良性循环。"

也有部分基层教练和家长表示担忧。他们认为,过于严格的文化课要求可能让一些具有特殊体育天赋但文化基础薄弱的学生失去深造机会。某省田径队教练王指导坦言:"一些来自农村的体育苗子,训练条件有限,同时达到双重要求确实面临挑战。"

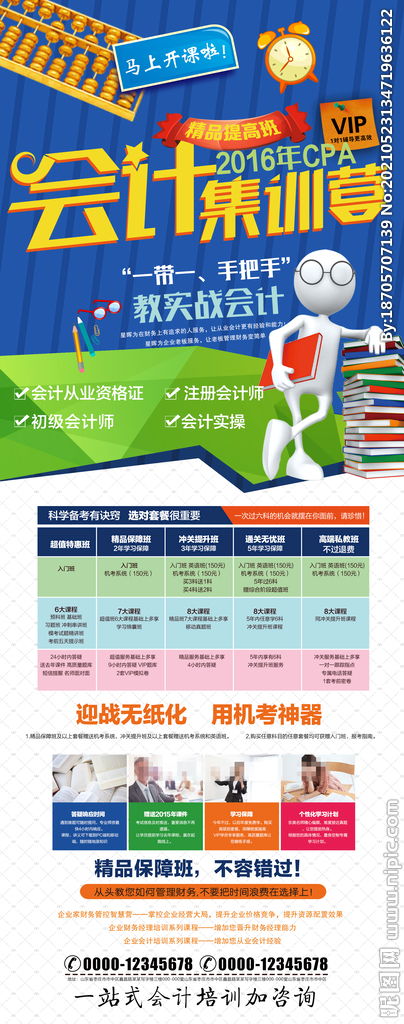

体育单招培训机构也面临转型压力。以往专注于应试技巧培训的模式需要调整,必须加强文化课辅导,提供更全面的培养方案。一些前瞻性的机构已开始与学校合作,开发体教结合的特色课程。

从长远来看,此次改革是我国体教融合道路上的重要一步。它既回应了新时代对运动员综合素质的要求,也推动了学校体育工作的规范化发展。如何在保证体育人才选拔的同时促进教育公平,如何在提高门槛的同时不埋没特殊天赋,这些都需要在实践过程中不断探索和完善。

新政的实施将促使家庭、学校和社会重新审视体育人才培养模式,推动建立更加科学、系统的运动员成长体系。这不仅是招生制度的变革,更是人才培养理念的革新,对我国竞技体育后备人才培养和学校体育发展都将产生深远影响。